Globalist, come nessun altro sito d’informazione, nel panorama mediatico italiano, ha dato conto in questi sei mesi di guerra, e anche prima del 7 ottobre, del punto di vista dell’”altra Israele”: quella che si batte contro la deriva etnocratica, la colonizzazione dei Territori palestinesi, contro la mattanza di Gaza. Una scelta editoriale di chi non ha mai nascosto di essere dalla parte del popolo palestinese, non identificabile con Hamas come vorrebbe la stampa mainstream, dando peraltro voce a quanti in Israele scommettono ancora sul dialogo. Giornalisti, intellettuali, con la schiena dritta.

La guerra come scelta

Ne scrive così, su Haaretz, Noa Limone: “Il fondamentalismo religioso è stato identificato come la causa principale dell’attacco del 7 ottobre. Il nome che Hamas gli ha dato, Operazione Al-Aqsa Flood, la barbara crudeltà, l’ideologia messianica fanatica alla base, dimostrano che l’estrema religiosità ha portato alla più grande catastrofe nella storia dello Stato di Israele. La risposta di Israele all’attacco non ha nulla a che fare con la religione. Gli israeliani la considerano una guerra senza scelta, una risposta razionale ad atti di follia, una guerra esistenziale che deve terminare con una vittoria totale su Hamas e il crollo dell’organizzazione. La guerra comporta dei costi. Non si può fare a meno di farlo: viviamo in un’epoca di considerazioni sui costi e sui benefici.

Secondo i dati del Ministero della Salute palestinese controllato da Hamas, su cui si basa anche l’esercito israeliano, oltre 33.000 palestinesi sono stati uccisi a Gaza dall’inizio della guerra sei mesi fa. Secondo i dati diffusi domenica dalle Forze di Difesa Israeliane, nello stesso periodo circa 12.000 militanti sono stati uccisi nella Striscia. Ne consegue che tutti gli altri morti sono stati non combattenti, tra cui più di 13.000 bambini e circa 9.000 donne.

L’opinione prevalente in Israele spiega le dimensioni della morte e della distruzione come il risultato dell’uso dei civili come scudi umani da parte di Hamas, ma questa è solo una spiegazione parziale. Un’inchiesta di Yuval Avraham, pubblicata il 3 aprile su +972 Magazine e sul suo sito gemello in lingua ebraica Sicha Mekomit (“Chiamata locale”), presenta il meccanismo di intelligenza artificiale su cui si basa l’Idf per attaccare i suoi obiettivi e sottolinea una serie di questioni importanti.

Tra questi, ma non solo, la marcatura eccessivamente permissiva degli obiettivi (compresi militanti giovani e persone che sono state poi identificate come civili); l’attacco deliberato di obiettivi mentre si trovavano in casa; la verifica umana sommaria – meno di un minuto – degli obiettivi prima dell’approvazione; l’ampio uso di munizioni non guidate, o “bombe mute”, che possono distruggere un intero condominio, uccidendo tutti i suoi occupanti; e l’uso di un software automatizzato che calcola in modo impreciso il numero di non combattenti presenti nella casa di un obiettivo.

L’indagine solleva la questione se l’ampio ricorso all’IA e l’aumento del numero di civili che possono essere uccisi per ogni militante ucciso spieghino, almeno in parte, l’enorme numero di non combattenti uccisi a Gaza. L’uso di tecnologie avanzate per le uccisioni di massa dimostra ciò che il filosofo israeliano Adi Ophir chiama la “secolarizzazione della catastrofe”. Secondo Ophir, nella Bibbia la violenza divina stabilisce e definisce la relazione tra il sovrano (Dio) e il popolo; nel processo di secolarizzazione, i governi moderni espropriano la violenza catastrofica. Ophir analizza le azioni del Dio biblico. Scrive del diluvio, il primo mega disastro, che la Bibbia presenta come una punizione “proporzionata”; della Torre di Babele e della distruzione di Sodoma e Gomorra – “le Hiroshima e Nagasaki della loro epoca”. Sono tutte punizioni divine catastrofiche per i peccati degli uomini. In tutti questi casi, il collegamento tra il peccato e la punizione non è del tutto chiaro, e certamente non le proporzioni.

Nell’attuale versione laica, non è un dio arrabbiato a causare la catastrofe, ma un algoritmo. Si tratta di due immagini apparentemente contraddittorie: una divinità antica e culti messianici che uccidono in suo nome, e il razionalismo occidentale che utilizza tecnologie ultramoderne.

Ma c’è una somiglianza: In entrambi i casi, il giudizio umano viene negato e con esso l’umanità stessa. In entrambi i casi, viene introdotta una dimensione di arbitrarietà e la compassione viene cancellata. Negli attacchi aerei guidati dall’intelligenza artificiale manca persino il “leggero colpo d’ala”. Il ruolo degli esseri umani in questi colpi imprecisamente mirati si riduce fino quasi a scomparire. Il risultato è una violenza distruttiva come la peggiore violenza divina”.

Una lezione di alta diplomazia

A impartirla, sempre sul benemerito giornale progressista di Tel Aviv, è Sir Tom Phillips, ex diplomatico britannico che è stato Ambasciatore in Israele dal 2006 al 2010 e Ambasciatore nel Regno dell’Arabia Saudita dal 2010 al 2012. Continua a occuparsi di questioni relative al Medio Oriente.

“È possibile – scrive Phillips – che l’attuale campagna militare di Israele a Gaza finisca per eliminare la leadership militare di Hamas, uccidendo personaggi come Yahya Sinwar e altri o costringendoli all’esilio. Ma è altrettanto probabile che Hamas abbia già vinto il primo round della lotta scatenata dal terribile attacco del 7 ottobre.

Gli obiettivi di Hamas – o almeno quelli della leadership di Hamas a Gaza – nel lanciare l’attacco del 7 ottobre non sono ancora chiari, se non come dimostrazione della loro ideologia antisemita e annichilente. Ma presumibilmente avevano come obiettivo minimo quello di ottenere il rilascio del maggior numero possibile di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane e di riaffermarsi come una forza con cui fare i conti, anche dimostrando l’inefficacia di Fatah e della leadership di Ramallah – quest’ultima ovviamente già vista da molti palestinesi come un gruppo di corrotti collaborazionisti.

Su entrambi i fronti, Hamas ha già avuto successo, forse soprattutto perché i palestinesi già scambiati con alcuni degli ostaggi israeliani presi da Hamas il 7 ottobre sono tornati nelle loro case in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, non a Gaza.

Hamas credeva di poter conquistare Israele e l’ha diviso in cantoni.

Riconoscere uno stato palestinese è una ricompensa per il terrore?

I palestinesi hanno bisogno di un leader popolare che sia in grado di ottenere risultati. Essere di Gaza è un vantaggio

Hamas ha anche già dimostrato di essere una forza con cui fare i conti, semplicemente sopravvivendo all’assalto dell’IDF più a lungo di qualsiasi altra guerra che Israele abbia mai combattuto. Così facendo, ha intaccato completamente il tanto decantato status di deterrenza di Israele. In breve, e con potenziali conseguenze a lungo termine per Israele, l’Idf non sembra più invincibile.

Che lo volesse o meno, Hamas ha avuto successo anche a livello regionale. Hanno creato, almeno per il momento, un ostacolo efficace alla normalizzazione saudita-israeliana e hanno alzato il prezzo che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman riterrà di dover esigere da Israele affinché tale accordo venga accettato dalla sua popolazione e dalla “strada araba”.

Almeno per il momento, nessun paese della regione vuole sottoscrivere gli Accordi di Abraham o qualcosa di simile, anche se i sauditi avrebbero voluto un accordo su misura piuttosto che sottoscrivere un accordo con un’etichetta simile a quella emiratina.

Le altre conseguenze regionali sono meno chiare. Sebbene l’attacco di Hamas sia stato indubbiamente vantaggioso per l’Iran, in quanto ha messo in difficoltà sia i sauditi che gli americani, e per quanto Hamas abbia beneficiato negli anni del sostegno iraniano, Teheran non sembra aver scatenato l’attacco di ottobre ed è sembrata ansiosa di non oltrepassare il limite (anche se non è del tutto chiaro quale sia) e rischiare un conflitto su larga scala con gli Stati Uniti e Israele. L’attacco di Israele della scorsa settimana contro alti ufficiali dell’Irgc a Damasco – partendo dal presupposto che si trattasse di un attacco israeliano – metterà a dura prova questa politica di contenimento.

La crisi ha anche sollevato intriganti punti interrogativi sulla portata del controllo iraniano sui suoi alleati nella regione, in particolare sugli Houthi.

A livello internazionale, e per quanto l’amministrazione Biden abbia cercato di bilanciare il sostegno a Israele con le pressioni interne, regionali e internazionali per porre fine all’azione militare israeliana, la crisi ha dimostrato che l’America sta perdendo la capacità di comandare nella regione e ha creato uno spazio per altri che cercano di espandere la propria influenza, in particolare la Russia (che è anche un grande vincitore in termini di drammatico spostamento dell’interesse internazionale dall’Ucraina al Medio Oriente).

La Cina si trova forse in una posizione più difficile, in quanto la crisi ha messo in luce la debolezza di fondo della politica di Pechino, che finora ha cercato di essere gentile con tutti, garantendo le forniture di petrolio e promuovendo i propri interessi commerciali. Ad esempio, è stata messa a nudo l’inutilità del patto saudita-iraniano del marzo 2023 mediato dalla Cina.

Un ulteriore vantaggio per Hamas e, più in generale, per i palestinesi è stata la tensione che la crisi ha esercitato sulle relazioni tra Stati Uniti e Israele e l’ondata di paesi che ora stanno valutando attivamente se sia giunto il momento di riconoscere uno stato palestinese, per quanto la realtà di tale prospettiva possa essere sfumata sul campo.

In effetti, Hamas ha ottenuto ciò che il presidente dell’Autorità Palestinese Abbas non è riuscito a ottenere: riportare la questione palestinese al centro dell’attenzione internazionale, dopo anni in cui è rimasta nel vassoio “troppo difficile”, ma allo stesso tempo è stata vista come essenzialmente gestibile.

Così facendo, Hamas ha tra l’altro messo in luce la fragilità del sostegno europeo a Israele, a prescindere dalla reazione immediata all’orrore del 7 ottobre, in parte a causa della necessità di tenere conto della sensibilità delle grandi minoranze musulmane in molti paesi europei, ma anche a causa di una percezione più generale e sempre più diffusa di Israele come potenza occupante che nega i diritti dei palestinesi e (ancora di più, dopo la morte del personale della World Central Kitchen) dell’attuale campagna dell’IDF come sproporzionata e indiscriminata, addirittura genocida.

In effetti, la velocità con cui Israele si è delegittimato dopo il 7 ottobre agli occhi di molti nel mondo può essere vista come un’ulteriore prova della “vittoria” di Hamas.

Ciò che accadrà in seguito rimane oscuro. Se Hamas ha segnato diversi punti e se ha anche fatto in modo che il mondo e la regione non possano tornare al 6 ottobre, si può solo sperare che la sua vittoria si riveli vuota, anche per quanto riguarda la sua base di sostegno a Gaza, dove la distruzione del tutto prevedibile (da parte di Hamas) che si sta abbattendo sulla popolazione locale potrebbe erodere ulteriormente la sua base di sostegno.

Se il programma di Hamas è, come sembra probabile, a lungo termine, allora sta a noi – all’Occidente, agli Stati arabi che si oppongono ad Hamas e alla sua ideologia come noi, e naturalmente a Israele e all’Autorità Palestinese (chi altro c’è?) – lavorare con maggiore serietà, energia e unità rispetto al passato per negare loro qualsiasi tipo di vittoria finale.

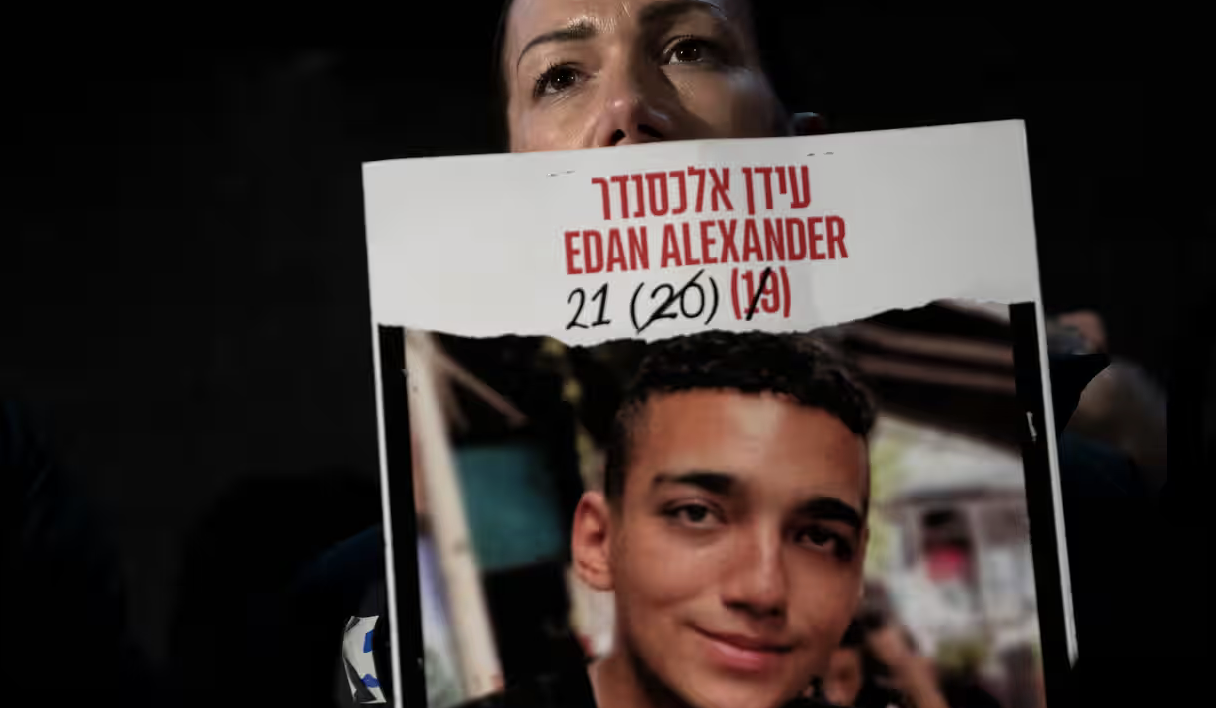

La chiave, ovviamente, è mettere insieme un pacchetto che ponga fine agli attuali combattimenti e che garantisca il rilascio degli ostaggi israeliani rimasti, sia quelli vivi che i corpi di quelli morti. Dovrebbe anche aprire la strada alla ricostruzione di Gaza e a un negoziato più ampio per risolvere le questioni di fondo, apparentemente intrattabili, del conflitto israelo-palestinese.

Gli ostacoli a un tale pacchetto sono enormi. Anche il comprensibile ulteriore irrigidimento dell’opinione pubblica israeliana contro la creazione di un potenziale “stato del terrore” palestinese è un fattore. Ma da tempo temo che una serie di fattori, tra cui l’impresa degli insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, il continuo spostamento a destra della società e della politica israeliana e – da parte palestinese – le inadeguatezze della leadership di Ramallah, significhino che lo spiraglio per una soluzione a due Stati, che sarebbe stata la giusta soluzione a un problema che coinvolgeva due validi nazionalismi, sia ormai chiuso.

Se così fosse, il problema è che per il prossimo futuro non esiste una soluzione alternativa, se non un conflitto continuo che sta tragicamente corrodendo entrambe le società.

Ma il problema maggiore potrebbe essere quello di Israele. Sembra probabile che sia di nuovo intrappolato in un’occupazione esplicita – anziché implicita come in precedenza – di Gaza. Data l’inconciliabilità fondamentale tra lo spazio “a uno stato” che si sta creando de facto tra il Mediterraneo e il fiume Giordano e il sogno di uno stato ebraico demograficamente solido, guidato da secoli che hanno tristemente dimostrato che gli ebrei non erano al sicuro altrove, il futuro sembra decisamente difficile.

Alcuni integralisti israeliani potrebbero sognare di risolvere questo dilemma espellendo, o in qualche modo “incoraggiando”, lo spostamento di milioni di palestinesi in Egitto e Giordania. Ma anche se questa possibilità fosse realistica, porterebbe alla destabilizzazione del Regno Hashemita con grave svantaggio strategico per Israele e causerebbe una frattura forse insanabile nelle relazioni israelo-egiziane, vista l’inevitabile opposizione egiziana a qualsiasi mossa del genere.

Una vittoria di Trump a novembre potrebbe essere accolta con favore da Netanyahu e da altri in Israele, ma, alla luce delle prove della sua precedente presidenza, non farebbe altro che esacerbare le tensioni di fondo e consolidare i rischi per la sostenibilità a lungo termine di Israele nella regione.

Come persona che conosce molti israeliani e palestinesi che hanno lavorato per una pace che dubito vedranno mai, mi si spezza il cuore, anche se la disperazione non dovrebbe mai essere un’opzione politica”.

Argomenti: israele