di Antonio Salvati

Tanti anni fa rimasi colpito degli esiti di uno studio sugli anziani. Veniva evidenziato quanto una pratica di vita contemplativa incidesse favorevolmente sulla longevità. Oggi abbiamo a disposizione un significativo corpus di ricerche, condotte su campioni di anziani credenti prevalentemente cristiani, che attestano come diverse dimensioni del credo religioso possano avere un’influenza positiva sulla salute fisica e mentale. Non occorre essere esperti o geriatri per comprendere quanto le attività religiose possano essere cognitivamente stimolanti in diversi modi, sviluppando, in particolar modo, attività mentali come concentrazione, introspezione, meditazione, pensiero astratto ed empatia.

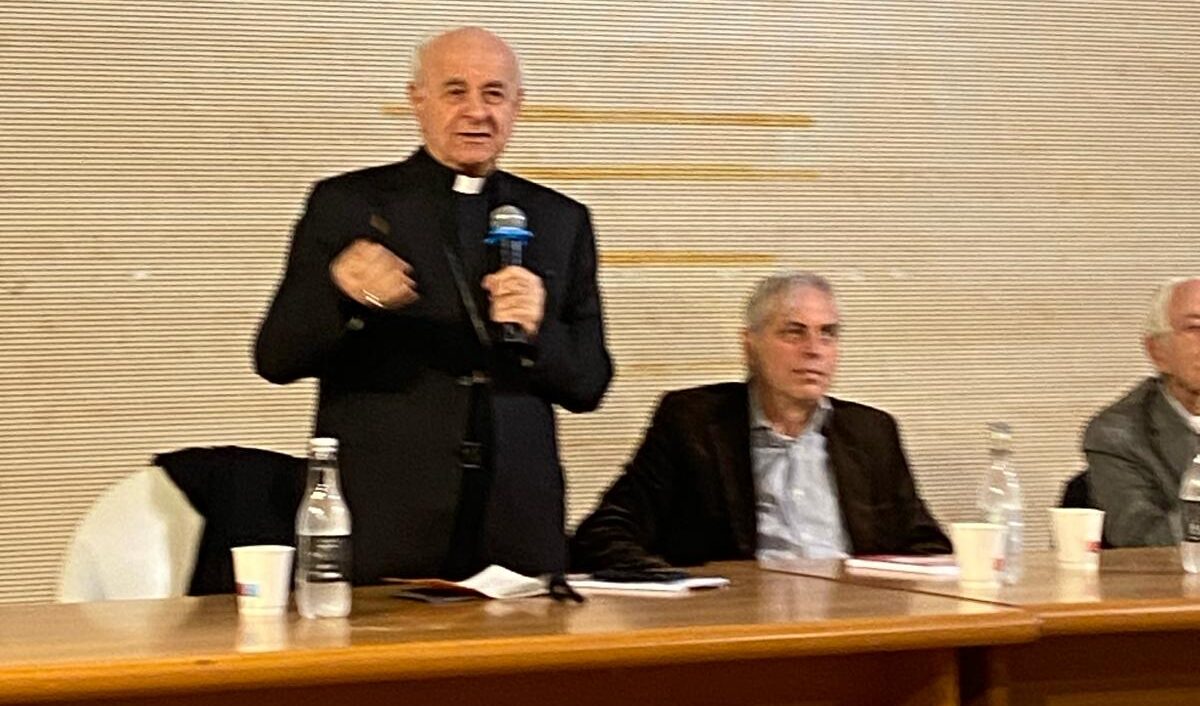

A Roma il 18 ottobre 2025 su iniziativa della Fondazione Età Grande, presieduta Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è stata presentata una ricerca approfondita sulla religiosità degli Anziani e sul loro rapporto con la fede, commissionata nell’autunno del 2024 alla Società Ipsos. La ricerca ha coinvolto 1000 anziani, dai 65 anni fino a ben oltre gli 80, con un questionario di 40 domande, il 70 % somministrate con metodologia mista CAWI e il 30 % Face to Face. A fronte di alcune ricerche sociologiche sulla religiosità degli italiani degli anni passati, è la prima volta che il tema della fede e della spiritualità viene indagato concentrandosi sull’ormai vastissimo e diversificato mondo degli over-65, oltre il 25% della popolazione e 14 milioni di persone. La ricerca ha approfondito i temi del senso di appartenenza religiosa, della pratica religiosa, della socializzazione della fede, della morte e del fine vita, affrontando anche l’incrocio tra religione e nuove tecnologie.

Com’è noto, il benessere ha allungato di circa trent’anni la vita, ma – direbbe mons. Paglia – ha il volto di una condanna, in mancanza di adeguata programmazione per un’esistenza serena e dignitosa. «Non solo una lunga vita non è considerata una benedizione, ma viene ritenuta un naufragio. Come se gli anziani togliessero spazio alle giovani generazioni; aumentassero la spesa per la salute perché disabili; non stessero al passo con i tempi». E, nel vuoto affettivo, dominano l’angoscia e la paura, nel triste cammino della vecchiaia. Occorre considerare che le due grandi e inarrestabili transizioni demografiche contemporanee – invecchiamento della popolazione e urbanizzazione – entro il 2050 faranno rispettivamente raddoppiare di numero gli ultrasessantacinquenni (diventeranno quasi due miliardi, secondo il World Social Report 2023) e gli ultraottantenni (passando dal 3.4 % del 2001 all’attuale 6 %, secondo Eurostat). Faranno inoltre vivere il 68% della popolazione in aree urbane (contro il 55% del 2018), con una proporzione di anziani di poco inferiore alle fasce d’età più giovani (Fonte: ONU): si prospettano centri urbani sempre più affollati di cittadini over 65, che pongono il tema centrale di come vivere più a lungo e meglio. In questo senso la ricerca sulla religiosità degli anziani in Italia, esposta da Ferdinando Pagnoncelli dell’IPSOS, si rivela ricca di dati e indicazioni dai quali trarre interessanti considerazioni e suggerimenti. Sul fronte dell’appartenenza religiosa emerge una situazione di sostanziale fede nella popolazione anziana, con l’85% degli intervistati che considera il credere in Dio un bisogno umano.

Tuttavia, andando ad analizzare più nel dettaglio, si notano delle differenze significative per area geografica, status socio-economico, livello di istruzione ed età. Pur con un 75% di intervistati che si definisce cattolico, solo il 20% ritiene questo aspetto fondamentale e il 38% importante e le variabili territoriali, anagrafiche e culturali influenzano notevolmente tale dimensione: al Sud e nelle Isole oltre l’80% si sente religioso, mentre tale percentuale crolla al 44% tra i 65- 70enni del Nord-Est. Inoltre, questa appartenenza spirituale tende a correlarsi con il livello di felicità: più ci si sente vicini alla religione, più si dichiara appagamento personale.

Direbbe Paglia: chi crede vive meglio. Gli anziani si dichiarano felici, seppur con moderazione: gli over 65 mostrano un dato medio di felicità personale pari a 6,4 su una scala da 1 a 10. Tuttavia, tale dato cela significative differenze sia socio-demografiche che spirituali: gli uomini, i più benestanti, chi ritiene la religione molto importante e i residenti al Sud si dichiarano mediamente più felici. Mentre coloro che denotano maggiori rimpianti e insoddisfazione rispetto alla vita trascorsa sono le donne, chi versa in condizioni economiche svantaggiate e chi dichiara la religione poco o per nulla importante. In merito alla felicità, la giornalista e editorialista Elisabetta Soglio presente alla presentazione ha significativamente ricordato che il cardinal Carlo Maria Martini propose di inserire una nuova beatitudine: «Beati coloro che riescono a vedere il proprio vissuto come un dono di Dio».

Per quanto concerne la pratica religiosa, pur con picchi del 41% di messa settimanale tra 76-80enni, si denota un progressivo allontanamento delle fasce più giovani della terza età: solo il 26% dei 65-70enni frequenta funzioni con regolarità, quindi una minoranza, e addirittura il 34% dichiara di non pregare mai. Anche la socializzazione alla religiosità – sottolinea Pagnoncelli – mostra questo gap generazionale: l’85% dei 76-80enni ha impartito un’educazione religiosa ai figli, quota che scende al 76% tra i 65enni. Inoltre, tra costoro, è più basso il coinvolgimento durante le funzioni e la percezione di “utilità” percepita della religione nel quotidiano.

Ad esempio, la pratica religiosa attiva (messa settimanale) coinvolge solo il 30% del campione, con picchi del 41% tra i 76-80enni, mentre crolla al 14% tra i 65-70enni. Inoltre, nelle regioni del Nord Est, dove il 57% dei 65-70enni dichiara la religione poco o per nulla importante, solo il 13% frequenta messa e riti con regolarità. Si tratta di un netto calo generazionale che deve far riflettere. Infine, sul fronte rapporto religiosità-tecnologia e tematiche quali fine vita ed eutanasia, spiega Pagnoncelli, «si notano significative differenze attitudinali e valoriali tra under e over 80: estremizzando, i più giovani tra li anziani sono più tech-oriented, più laici e con un approccio pragmatico rispetto a scelte esistenziali quali testamento biologico o suicidio assistito. Gli ultraottantenni denotano invece maggiore tradizionalismo, ritenendo la religione guida imprescindibile anche su tali complesse decisioni personali». In altri termini, la religiosità in età matura riflette «uno “sdoppiamento” tra sfera spirituale individuale e dimensione sociale della Chiesa. Se da un lato persiste un solido legame identitario con la fede trasmessa da tradizione e famiglia, dall’altro si assiste ad un progressivo affievolimento della ritualità pubblica, specie tra le fasce under 80. In tal senso la terza età si configura come delicato crocevia esistenziale, con la religione che da rifugio esteriore coerente alla tradizione qual era in gioventù si fa voce interiore suadente negli anni della pensione. Una voce talora scalfita da dubbi (soprattutto dopo i 40 anni sia per cambiamenti personali), riflessioni, esperienze intense di vita e di perdita, ma tuttora capace di infondere quella serenità e fiducia necessarie ad affrontare l’inesorabile fine». Sfuggendo a rigide classificazioni per età, status o credo, la spiritualità permane dunque elemento fondamentale e intimamente consolatorio per la generazione degli over 65, gettando un ponte verso l’aldilà ai più anziani e verso le proprie radici culturali ai più giovani.

Da questi dati emerge la necessità assoluta – per Paglia – di una riflessione: «È urgente una riflessione nuova, una politica meno distratta, una spiritualità più attenta per questo “nuovo popolo” di anziani che è apparso sul pianeta. Non si tratta solamente di “invecchiare bene” ma di fare di questo lungo tempo una opportunità perché tutti possano crescere in una prospettiva solidale, fraterna, amicale. Deve essere evitata una “cattiva” vecchiaia. Ma questo inesorabilmente avverrà se non riusciamo a elaborare una nuova visione per il futuro degli anziani, se non riusciamo a disegnare un nuovo futuro per questo nuovo popolo».

L’inchiesta nasce – ha spiegato Paglia – dal bisogno di scendere più in profondità nella vita religiosa degli anziani e dal desiderio della Chiesa e delle comunità di assumersi le proprie responsabilità sulle domande religiose degli anziani. In altri termini, c’è negli anziani un bisogno generale di spiritualità, ma manca per Paglia l’accompagnamento, o meglio una pastorale per gli anziani che li accompagni con sapienza nel loro percorso religioso per non abbandonarli nella loro rassegnazione. In ogni diocesi italiana c’è un prete per i giovani e in nessuna diocesi c’è un prete per gli anziani. È come se ci fosse un popolo enorme che chiede pane e non c’è chi lo spezza con loro. Preoccupazioni sintoniche con la catechesi di Papa Francesco, raccolta nel volume La lunga vita. Lezioni sulla vecchiaia. «C’è bisogno di un supplemento di pensiero, di uno scatto morale, di una nuova cultura politica sulla vecchiaia e di una rinnovata riflessione anche religiosa perché si disegni una società rispettosa della “terza età” e delle altre stagioni della vita. In questo orizzonte largo, l’età anziana può rappresentare una riserva di memoria storica e di vita spirituale che doni alla società un supplemento di ossigeno, a partire – se pensiamo agli anziani credenti – dalla preghiera che nel tempo della vecchiaia è facile che si intensifichi. La preghiera è un dono preziosissimo che gli anziani possono fare alla società e alla Chiesa».

La religiosità degli anziani – ha sostenuto Mario Marazziti della Comunità di Sant’Egidio – s’inserisce nel grande tema della solitudine che è la pandemia occidentale. C’è un problema di frammentazione dei rapporti che si traduce in individualismo. In questo mondo più rarefatto, più nuclearizzato, più molecolare c’è il problema del senso della vita, della debolezza, del convivere con la debolezza, con il corpo che cambia, con i rapporti che si rarefanno. Tutte questioni che riguardano un quinto della popolazione italiana ed occidentale. Come valorizzare la domanda religiosa degli anziani? Come non disperdere questo patrimonio religioso degli anziani? Sono le domande sulle quali da decenni si interroga la Comunità di Sant’Egidio, facendo proprie le raccomandazioni di Papa Francesco di realizzare «l’alleanza fra le generazioni, che restituisce all’umano tutte le età della vita, è il nostro dono perduto e dobbiamo riprenderlo. Deve essere ritrovato, in questa cultura dello scarto e in questa cultura della produttività».

Come dar loro un ruolo sociale – aggiunge Pagnoncelli – ad un’età spesso colpita dallo smarrimento dalla fuoriuscita del mondo del lavoro. L’allungarsi della vita incide in maniera strutturale sulla storia dei singoli, delle famiglie e delle società. In tal senso, per Papa Francesco, in merito agli anziani dobbiamo chiederci: «la sua qualità spirituale e il suo senso comunitario sono oggetto di pensiero e di amore coerenti con questo fatto? Forse gli anziani devono chiedere scusa della loro ostinazione a sopravvivere a spese d’altri? O possono essere onorati per i doni che portano al senso della vita di tutti? Di fatto, nella rappresentazione del senso della vita – e proprio nelle culture cosiddette “sviluppate” – la vecchiaia ha poca incidenza. Perché?»Perché è considerata un’età che non ha contenuti speciali da offrire, né significati propri da vivere. Per di più, manca l’incoraggiamento delle persone a cercarli, e manca l’educazione della comunità – come ha più volte sottolineato Paglia – a riconoscerli. Insomma, per un’età che è ormai una parte determinante dello spazio comunitario e si estende a un terzo dell’intera vita, «ci sono – a volte – piani di assistenza, ma – afferma Papa Francesco – non progetti di esistenza. Piani di assistenza, sì; ma non progetti per farli vivere in pienezza. E questo è un vuoto di pensiero, di immaginazione, di creatività. Sotto questo pensiero, quello che fa il vuoto è che l’anziano, l’anziana sono materiale di scarto: in questa cultura dello scarto, gli anziani entrano come materiale di scarto».

Assieme alle migrazioni, la vecchiaia è tra le questioni più urgenti che la famiglia umana è chiamata ad affrontare in questo tempo. Viviamo in un presente dove convivono bambini, giovani, adulti e anziani. Ma è cambiata la proporzione: la longevità è diventata di massa e, in ampie regioni del mondo, l’infanzia è distribuita a piccole dosi, a causa dell’inverno demografico. Non si tratta solo di un cambiamento quantitativo; «è in gioco – osserva il Papa – l’unità delle età della vita: ossia, il reale punto di riferimento per la comprensione e l’apprezzamento della vita umana nella sua interezza. Ci domandiamo: c’è amicizia, c’è alleanza fra le diverse età della vita o prevalgono la separazione e lo scarto?». È una domanda seria e impegnativa che deve restare sullo sfondo delle nostre esistenze.