di Caterina Abate

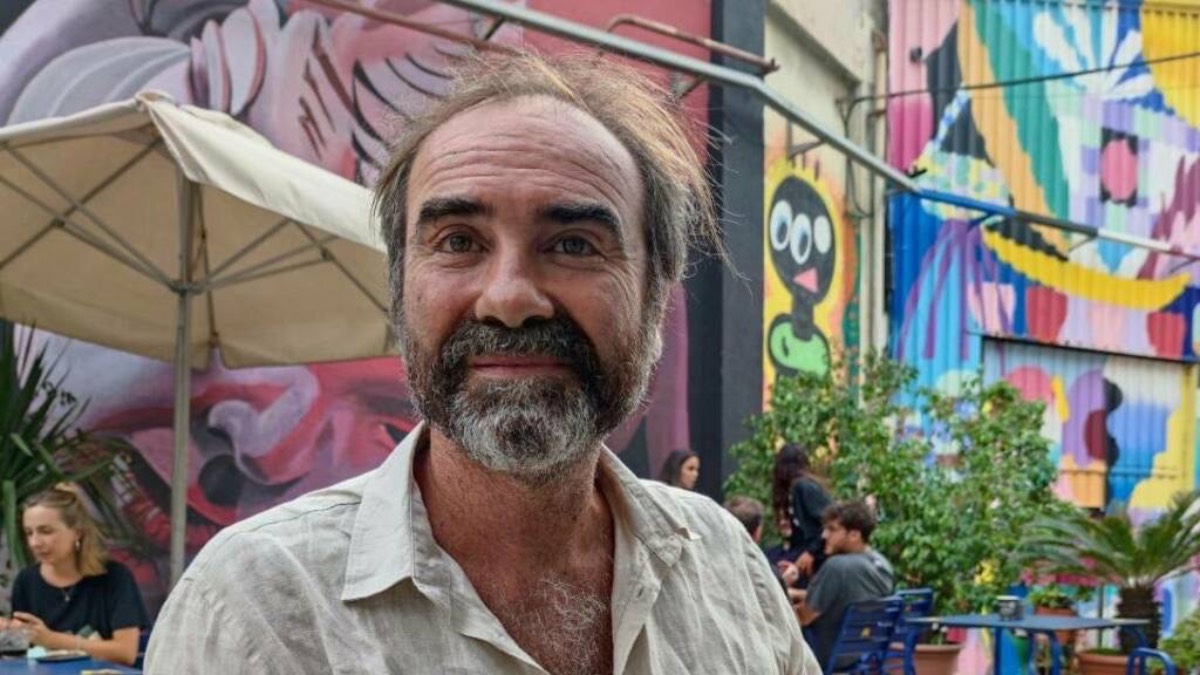

In Italia gli introiti dell’industria culturale costituiscono una buona fetta del Pil nazionale (5,8 per cento) con il mercato dell’editoria che soffre più degli altri settori: troppi libri prodotti e pochi letti. Proveremo a fare un’analisi di qualcuna delle ombre che stanno sotto all’ albero di carta dell’industria del libro. Due esponenti di questo mondo ci hanno concesso qualche parola per muoverci meglio nei meandri della questione: Alberto Prunetti, autore di diversi romanzi (“Amianto. Una storia operaia” il suo primo, “Troncamacchioni. Novella nera con fatti di sangue” il suo ultimo, edito per Feltrinelli), ma anche traduttore, redattore e ideatore del primo festival dedicato alla letteratura della working class in Italia (ad aprile ci sarà la terza edizione davanti alla fabbrica Gkn a Campi Bisanzio); Serge Quadruppani, francese, anche lui autore (soprattutto di romanzi noir, alcuni tradotti in italiano, tra cui il suo ultimo “La breve stagione” edito da Alegre, oltre che di saggi), traduttore, editorialista, attivista e militante dell’ultragauche.

Entrambi, dalle rispettive barricate, ci hanno aiutato a dare forma a un pensiero che in soldoni possiamo riassumere come: l’industria dell’editoria in Italia va bene (per gli editori), ma non benissimo (per i lavoratori in questa implicati). Come ci conferma Alberto Prunetti, nel nostro paese il modus operandi è quello di pubblicare davvero moltissimi libri, soprattutto di nuova pubblicazione, ma relativamente in un numero di copie limitate. Questo perché i libri in scaffale finiscono per avere una finestra temporale in cui vendere, una scadenza di due-tre mesi. Passata questa finiscono per tornare indietro, ai magazzini delle case editrici che però hanno già fatturato quei libri, come se fossero stati acquistati, quando in realtà non lo sono stati. È un meccanismo contorto, che però funziona.

Il motivo per cui il numero di copie è limitato sta nel fatto che è più conveniente andare alle ristampe piuttosto che fare grandi tirature in prima battuta. Produrre l’oggetto libro, fatto di carta, inchiostro e colla è economico, mentre lo spazio dei magazzini piuttosto limitato, ed a fronte delle disparate nuove pubblicazioni non si può rischiare di saturarli. Ecco che già qui ci rendiamo conto di quanto sia venuta meno l’allure culturale e di culto che un tempo infondeva il libro, oggi meramente mercificato.

Così la filiera produttiva rischia facilmente di perdere qualità, ma ne fa le spese anche la qualità di vita delle maestranze che ci lavorano, dai fattorini e magazzinieri, passando per editor, correttori di bozze e traduttori (e molti altri). Se pensiamo all’epoca in cui nacque la casa editrice Feltrinelli, e a figure come Luciano Bianciardi (a cui Alberto Prunetti è particolarmente legato) che, insieme a grandi altri scrittori, fu traduttore di grandi capolavori. Per quanto emotivamente ed epidermicamente faticoso per Bianciardi fosse ogni giorno recarsi in ufficio, l’esperienza redazionale in loco gli diede modo di realizzare la sua “Trilogia della rabbia”, serie di romanzi semi- autobiografici costituita da “Il lavoro culturale”, “L’integrazione” e “La vita agra”.

Oggi però quel genere di esperienza redazionale è quasi del tutto scomparsa, persino nelle grandi case editrici, dove molte professionalità sono esternalizzate e ci si affida a società di servizi che possano fornire traduzioni, copywriting o correzioni di bozze senza la necessità di pagare direttamente dei dipendenti. Non che non siano mai esistiti i freelance in questo settore, anzi lo stesso Bianciardi lo fu ad un certo punto, ma oggi sembra che la tendenza sia ulteriormente di precarizzare il settore editoriale (e in generale culturale) sempre di più.

Questo porta inevitabilmente ad un abbassare i compensi per tutti, tranne che per gli editori. Un esempio cardine è la figura del traduttore, lavoratore su commissione che in Italia è pagato “a cottimo” (prendiamo a prestito le parole di Alberto Prunetti, che bene spiega la situazione), quindi non sulla durata del lavoro, ma sulla quantità delle cartelle tradotte (ritorna l’immagine della mera merce, in questo caso pagata a peso).

Cercando di capire se processi analoghi si stiano producendo anche oltralpe, abbiamo chiesto un parere anche a Serge Quadruppani. In Francia la situazione è sensibilmente migliore, perché il traduttore riceve una parte di introiti anche sulle vendite dell’opera tradotta. Quadruppani, che tra i vari autori italiani tradotti ha in catalogo anche Andrea Camilleri, ci ha raccontato della sua esperienza, di dover rendere in francese non solo l’italiano, ma anche il Camillerese, quel melting pot di italiano, italiano regionale, che non è dialetto, ma è una lingua che si è inventato l’autore.

Ed è qui che scatta la capacità del traduttore di riuscire ad essere anche mediatore culturale (oltre che traspositore da una lingua all’altra), inventore di escamotage per rendere il lettore francese capace di provare la stessa cosa che prova il lettore italiano. E tutto ciò senza snaturare l’opera da tradurre. Quadruppani a volte lascia che sia il lettore stesso a comprendere cosa voglia dire Camilleri (come in fondo è successo per lui che ha imparato l’italiano attraverso i suoi romanzi), mentre altre volte si inventa stratagemmi, piega la lingua in modo da emulare il camillerese. Il risultato è che il libro diventa così un’opera.