di Antonio Salvati

In Italia abbiamo avuto e continuiamo ad avere una folta schiera di storici che hanno indagato il fascismo e la figura di Mussolini in tutti i suoi dettagli. La grande maggioranza di essi sostiene che il fascismo è stato un regime dispotico, violento, miope e perlopiù incapace.

Malgrado l’acclarata malvagità assoluta del Ventennio conviviamo da decenni con il senso comune di una sua presunta bontà parziale con una infinità di sciocchezze, forzature, manipolazioni che la cultura democratica del nostro Paese non è (ancora) riuscita a sradicare. Anzi. Oggi è forte il rischio che quel senso comune si strutturi e acceda a ambiti del discorso pubblico dai quali per decenni era stato tenuto a distanza di sicurezza.

Anche 80 anni dopo, la data del 25 aprile non smette di segnare la dialettica politica. Le contrapposizioni anche strumentali. Il 25 aprile resta una data fondamentale per il nostro paese nella riconquista della libertà e della democrazia. Tuttavia, occorre evitare di cadere nella trappola delle sterili contrapposizioni, individuando le modalità migliori per continuare a conservare la memoria di coloro che diedero la vita per la libertà di noi tutti. Serve serena ed onesta rilettura di quel periodo. Senza farsi condizionare dal doverci schierare da una parte o dall’altra, ma nel doverci porre nella condizione di capire meglio cosa successe e perché. Questo noi lo dobbiamo soprattutto alle nuove generazioni quando ci chiedono notizie dei protagonisti di quel periodo, del perché delle loro scelte in quella difficilissima situazione. Pietro Scoppola, storico cattolico, nel 1995 in occasione dell’anniversario dei primi 50 anni della Festa della Liberazione scrisse: «L’idea di trovare nel 25 aprile, e in ciò che significa, il fondamento di una storia comune non annulla i contrasti e neppure il persistere di differenti sentimenti e interpretazioni della storia nazionale, ma vuole essere antidoto a quella mentalità del processo al passato che avvelena la vita politica e culturale italiana».

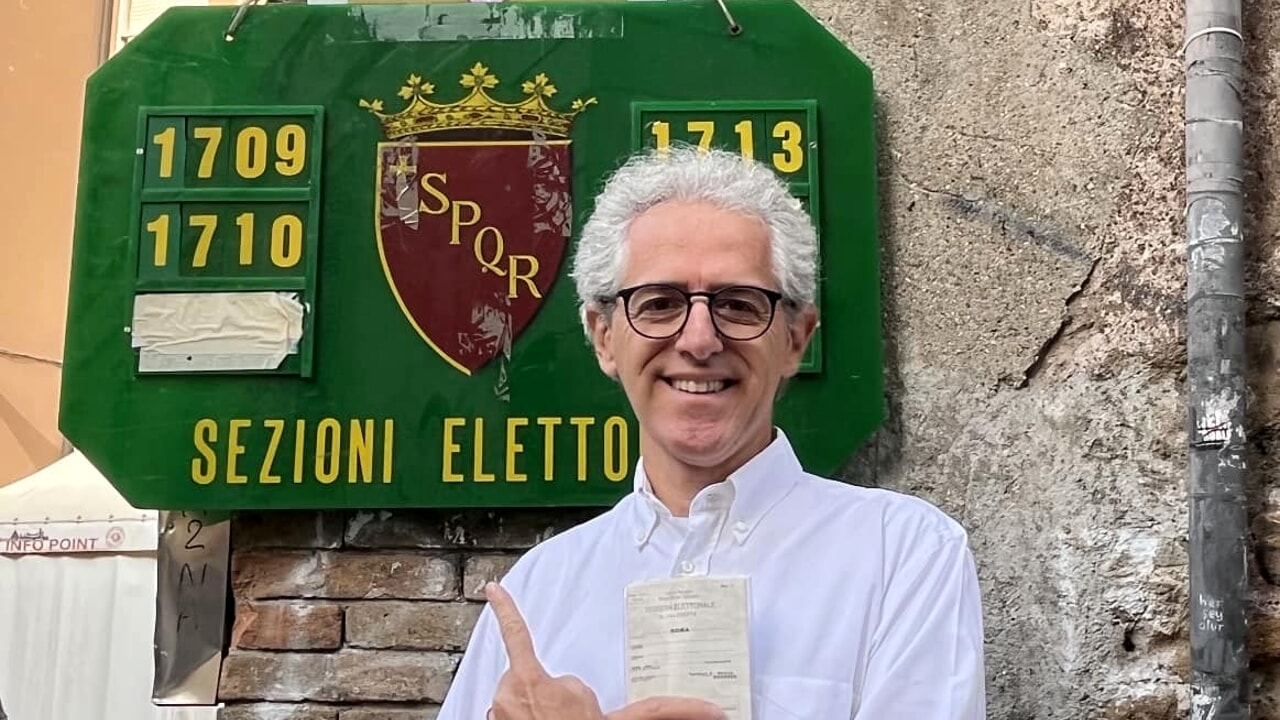

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un eccesso di perdita della memoria e dalla relativizzazione della storia. È quello che il rabbino britannico, una grande mente, un grande interprete del nostro tempo, Jonathan Sachs, chiama il cambiamento climatico culturale cioè il passaggio dal noi all’Io, un mondo di donne e uomini individuali che vivono proiettati in un eterno sono presente, spaesati ma anche sazi di sé e paurosi di andare oltre il presente. E vedendo questo spettacolo di tanti Io, come non ripensare a quello che diceva Hannah Arendt: «memoria e profondità sono la stessa cosa. L’uomo può raggiungere la profondità solo attraverso la memoria». Papa Francesco nella Fratelli tutti scrisse: «si favorisce una perdita del senso della storia per cui la libertà umana pretende di costruire tutto a partire da zero. Resta in piedi unicamente il bisogno di consumare». Umberto Eco un simposio tenuto il 25 aprile 1995 alla Columbia University disse che «libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai». Di questo ed altro abbiamo scelto di parlarne con Paolo Ciani, fin da giovanissimo membro della Comunità di Sant’Egidio e oggi Deputato della Repubblica nella XIX Legislatura nonché Segretario della XII Commissione Affari Sociali.

In che modo la memoria della Resistenza può guidare oggi la lotta contro i rigurgiti di fascismo, razzismo e intolleranza nella politica contemporanea?

La memoria della Resistenza è fondamentale ma ricordare non può essere un esercizio svolto solo il 25 aprile di ogni anno. Non si tratta solo di una celebrazione rituale. Oggi, più che mai, dobbiamo riconoscere che i valori, per cui tante donne e tanti uomini hanno combattuto – la libertà, la dignità umana, la giustizia sociale – sono ancora messi in discussione da nuove forme di odio e di esclusione. Quotidianamente vediamo crescere intolleranze, discriminazioni, ritornano vecchi slogan nostalgici e atteggiamenti autoritari, anche nel mondo politico. Di fronte a questo, la memoria non può restare un semplice esercizio ma deve farsi azione e impegno: un impegno civile e politico contro il riemergere di nostalgie che minacciano la tenuta della nostra democrazia.

Memoria significa anche scegliere, continuare a scegliere ogni giorno da che parte vogliamo stare e la memoria della Resistenza ci ricorda che la libertà che abbiamo oggi non va data per scontata, va difesa quotidianamente con coraggio e senso di responsabilità. È questo il senso del 25 aprile: continuare a scegliere la nostra democrazia ed impegnarsi per essa.

Come si concilia oggi la difesa della libertà e della pace, pilastri della Liberazione, con l’aumento delle spese militari e il coinvolgimento dell’Italia in scenari internazionali di guerra?

A questa domanda può tranquillamente rispondere l’art. 11 della nostra Costituzione; una Costituzione figlia della Resistenza che afferma con chiarezza che l’Italia ripudia la guerra. I nostri costituenti non hanno scelto casualmente il verbo ‘ripudia’: ha un valore più forte del semplice ‘rifiuta’ o ‘condanna’, implicando sia il rifiuto sia la condanna morale e politica nel segno di un’azione più incisiva contro la brutalità della guerra. Questa visione – tutt’altro che ingenua – si fonda su un’idea di mondo che non prevede la guerra come strumento diplomatico di risoluzione delle controversie. Siamo in un momento storico complesso, attraversato da conflitti in troppe parti del mondo, dall’Europa al Medio Oriente al continente Africano. E la risposta a questi conflitti da parte della politica internazionale sembra essere l’aumento delle spese militari e prepararsi all’inevitabilità della guerra. Non è questo lo spirito e il senso del nostro articolo 11, pilastro della Costituzione.

Difendere la libertà oggi significa anche investire in cooperazione internazionale, disarmo, dialogo tra i popoli. È possibile conciliare sicurezza e pace solo se non smarriamo l’orizzonte della nostra storia. Lo dico anche pensando al periodo drammatico che attraversa l’Europa: nata sul “mai più” della Seconda Guerra mondiale, oggi vuole affrontare la crisi di governance mondiale con un nuovo slancio di difesa europea. Ma questo presuppone una nuova governance europea (con cedimento di sovranità su temi importanti) che andrebbe realizzata da governi fortemente nazionalisti/sovranisti. Di certo il riarmo dei singoli stati non va nella direzione della salvaguardia della pace e della libertà; come ha recentemente scritto Habermas: «cosa ne sarebbe di un’Europa in cui lo Stato più popoloso ed economicamente leader diventasse anche una potenza militare di gran lunga superiore a tutti i suoi vicini, senza essere costituzionalmente vincolato a una politica estera e di difesa comune europea basata su decisioni a maggioranza?»

Oggi vediamo le conseguenze della perdita della memoria nella vita nazionale e nella vita internazionale. Un mondo complesso come il nostro, molto difficile da semplificare e decifrare, anche se ci sono sempre tanti semplificatori; un mondo difficile come il nostro ha bisogno di più cultura per essere capito, ma anche per vivere meglio. Invece da tempo – ha osservato Andrea Riccardi – anche la politica ha divorziato dalla cultura per la televisione, i social e altro. Eco lanciò un’idea semplice che oggi è veramente controcorrente: «in un mondo in cui si è tentati di dimenticare ed ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere uno dei primi progetti del nostro futuro»

La perdita della memoria, nella nostra società e nella politica, è un sintomo profondo dell’individualismo che caratterizza il nostro tempo. In un mondo dove conta solo l’“io”, la memoria collettiva perde senso, diventa scomoda e talvolta inutile. Ricordare il nostro passato comune insieme ci ricorda che non siamo soli, che quello che abbiamo oggi è frutto dell’impegno di chi ci ha preceduto e questo ci ricorda che il nostro vissuto è sempre intrecciato alla vita di qualcun altro; per questo ricordare e celebrare insieme giornate come la Liberazione è un antidoto ad una società che ci vuole isolati e soli, distanti gli uni dagli altri. In questo senso, la memoria è un atto di resistenza all’individualismo: ci rende responsabili verso chi ci ha preceduti e verso chi verrà dopo di noi. Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito a un tentativo sistematico di svuotare di senso il giorno della Liberazione. Si parla del 25 aprile come di una data “divisiva”, si cerca di mettere sullo stesso piano chi ha lottato per la nostra libertà e chi ha sostenuto un regime dittatoriale, violento e oppressivo. Purtroppo, oggi al governo ci sono forze che fanno fatica a riconoscersi nell’antifascismo, che partecipano alle celebrazioni del 25 aprile solo per dovere istituzionale (e alcuni nemmeno quello), e che alimentano una cultura politica che guarda con simpatia a modelli autoritari, che strizza l’occhio alla xenofobia e alla violenza. Basti pensare a quanto poco si è fatto al livello istituzionale per commemorare questa data quest’anno, in cui ricorrono gli 80 anni dal 25/04/1945. Sminuire la memoria della Liberazione, renderla marginale o “controversa”, è un attacco alla coscienza civile del Paese, proprio in un momento storico in cui tornano pericolosamente attuali linguaggi e atteggiamenti che pensavamo superati: l’autoritarismo, la discriminazione, il culto della forza. Ricordare il 25 aprile significa riaffermare la scelta della libertà contro l’oppressione, della democrazia contro la dittatura, dell’umanità contro la violenza. Ricordare le leggi razziste contro gli ebrei italiani, gli omicidi come quelli di Matteotti e il confino per gli oppositori politici. In un tempo che ci vuole soli, chiusi, diffidenti, la memoria è ciò che ci tiene uniti. È il filo che cuce le generazioni e le responsabilità, che ci fa popolo, che ci fa democrazia. Difenderla, oggi più che mai, è un dovere morale e politico.