di Michele Balbinot*

Venerdì 4 aprile 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che, nei fatti, sostituisce il disegno di legge delega sulla sicurezza che da più di un anno era in discussione alle camere, così evitando (o meglio, rinviando) la più lunga e articolata discussione nelle aule parlamentari.

Il nuovo provvedimento d’urgenza, che introduce solo modifiche di minore entità sul testo originale, è solo l’ultimo “pacchetto sicurezza” degli ultimi 25 anni di storia repubblicana.

A partire dalla fine del secolo scorso, infatti, il panorama legislativo italiano è stato costellato da una serie di iniziative legislative, sovente di proposta governativa, passate alla cronaca come “decreti sicurezza” o “leggi sicurezza”: insiemi di norme promosse attraverso gli strumenti della decretazione d’urgenza o della legislazione delegata che intervengono in particolare sulla legge penale, sull’ordinamento penitenziario e/o sulla normativa relativa all’immigrazione.

A partire dal 1999, quella che in dottrina è denominata da più parti “decretazione securitaria” ha cercato di individuare sempre un nuovo nemico da colpire per garantire la sicurezza dei cittadini e delle cittadine: finito il periodo dei crimini di mafia violenti, all’inizio degli anni Duemila, il problema principale diventa la micro-criminalità nelle grandi città. Così, scippi e piccoli furti in appartamento sono il principale sospettato nella l. n. 128/2001 promossa da Massimo D’Alema, presidente dimissionario poi sostituito da Giuliano Amato.

Di lì a qualche anno, il faro si sposta sulle persone migranti: prima sui romeni (DL n. 181/2007, promosso dal governo presieduto da Romano Prodi) poi sulla generalità degli “immigrati”, prevedendo misure semplificate di espulsione e di detenzione dei CPT, ora CPR (DL n. 92/2008, a firma dell’allora Ministro dell’Interno, Roberto Maroni). In quest’ultimo decreto, peraltro, emerge per la prima volta il nuovo obiettivo del governo prima – e delle amministrazioni locali poi: il “decoro urbano”. Il c.d. decreto Maroni istituisce infatti nuove sanzioni amministrative e penali per chi “minaccia l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, aprendo la strada alla stagione delle “ordinanze pazze” dei sindaci di tutta Italia contro artisti di strada, vagabondi, homeless, turisti e gente comune. La storia si ripete nel 2017, anno in cui con il DL n. 14/2017 (di iniziativa di Marco Minniti, allora Ministro dell’Interno del governo Renzi) si inaspriscono le norme sul decoro con l’istituzione del DASPO urbano e l’ampliamento dei poteri del sindaco nell’emissione di ordinanze contingibili e urgenti.

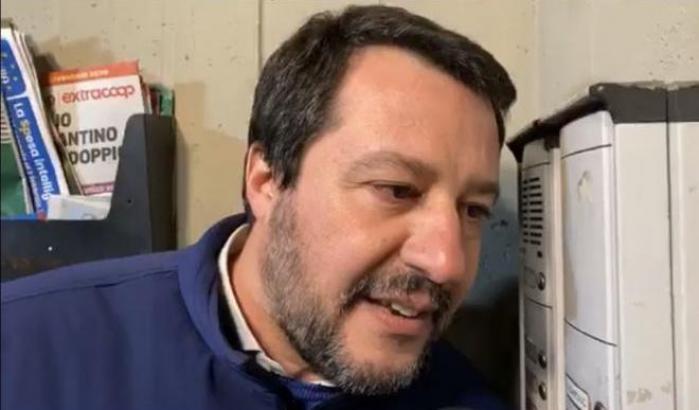

Da segnalare, infine, la coppia di decreti n. 113/2018 e n. 53/2019 (c.d. decreto sicurezza e decreto sicurezza bis, su iniziativa dell’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini), in cui il binomio immigrazione-sicurezza è integrato nello stesso titolo dell’atto e che assieme hanno contribuito a rimuovere le più importanti tutele presenti per l’accoglienza delle persone in movimento, oltre ad inasprire le pene per alcuni reati legati alle manifestazioni in luoghi pubblici.

Durante lo scorso anno, l’attuale governo ha promosso quindi un nuovo “pacchetto sicurezza”: il DDL C.1660, che è stato approvato alla Camera il 18 settembre scorso e che da allora era in discussione al Senato (DDL S.1236). Un testo, quello del disegno di legge delega, che è stato già oggetto di pareri critici da parte dell’OSCE, del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, così come da parte di sei Special Rapporteurs delle Nazioni Unite e dello stesso Presidente della Repubblica.

Secondo l’OSCE,

la maggior parte [delle norme del decreto] potrebbe minare i principi fondamentali del diritto penale e dello Stato di diritto. Nel complesso, il disegno di legge evidenzia diverse criticità che potrebbero ostacolare l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tra cui il divieto di maltrattamento e i diritti alla libertà e alla sicurezza della persona, le libertà di riunione pacifica, di espressione e di movimento, nonché i diritti ad un processo equo e al rispetto della vita privata e familiare, tra gli altri.

Da parte loro, i Rapporteurs dell’ONU sostengono che

verrebbero lesi il diritto alla libertà e il divieto di detenzioni arbitrarie, quello alla libertà di movimento e a un processo equo, il diritto alla privacy e alla libertà di espressione e di opinione, la libertà di riunione quella di associazione.

La modificazione del disegno di legge delega in un decreto-legge ha portato con sé alcune modifiche, sulla scorta delle criticità sottolineate dalla presidenza della Repubblica, comunque insufficienti a valle dei pareri degli organi internazionali.

I trentotto articoli del decreto introducono più di 20 tra nuovi reati e circostanze aggravanti in materia terrorismo e associazionismo sovversivo, occupazione abusiva di immobili, truffe nei confronti di persone anziane, danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, DASPO urbano (ora DACUR, divieto di accesso alle aree urbane), blocco stradale o ferroviario, impiego di minori nell’accattonaggio, coltivazione e trasformazione di prodotti a base di cannabis, violenza o minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, istigazione a disobbedire alle leggi all’interno degli istituti penitenziari e proteste violente all’interno dei CPR.

Ma non è solo nel panpenalismo che si misura la pericolosità del provvedimento. Si contano, infatti, fattispecie eccessivamente vaghe e sovente promotrici di misure punitive che violano il principio del giusto processo: tra queste, ad esempio, la rimozione coattiva dell’occupante da parte delle forze dell’ordine in assenza dell’ordine del giudice e l’eliminazione dell’obbligo di rinvio della pena per detenuti incinte o madri di infanti.

Nel nuovo decreto-legge, inoltre, viene eliminata forse la norma più discussa e critica del precedente disegno di legge, prevista dall’art. 31, che prevedeva che le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità fossero tenute a prestare al Dis, all’Aise e all’Aisi – i servizi segreti – collaborazione e assistenza necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Ciò significa che, a richiesta dell’intelligence, le scuole e le università avrebbero dovuto comunicare, ad esempio, i nomi e le informazioni di studenti e studentesse impegnate politicamente, o di insegnanti e professori che diffondono tesi ritenute “pericolose” o “sovversive”. La patente violazione costituzionale, sottolineata anche dal Capo dello Stato, ha così evitato la trasformazione del mondo universitario e della ricerca in un “grande fratello” in cui la libertà di insegnamento e la privacy della comunità studentesca e docente era sacrificata in nome della presunta sicurezza nazionale.

Resta, peraltro, poiché già prevista da una norma del 2007, la mera possibilità per i servizi segreti di “corrispondere con le pubbliche amministrazioni e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali”. A tali richieste, però, le università e i centri di ricerca possono sempre opporre il diritto alla riservatezza e alla privacy della propria comunità studiante e educante.

Nonostante le modifiche – di forma e di sostanza – operate dal potere esecutivo, anche nella nuova decretazione d’urgenza resta l’evocazione di nuovi “nemici”: se nel corso degli ultimi decenni la micro-criminalità ha lasciato il posto all’immigrazione prima e al decoro urbano poi, il governo oggi punta i riflettori su chi dissente, su chi si oppone, su chi si rivolta, dentro le carceri e nei CPR – oggi più che mai in condizioni disastrose – così come all’interno degli spazi di produzione e divulgazione culturale.

E sulla scorta di “necessità e urgenza” forse fin troppo celate, si cede a dinamiche securitarie il cui raggio di azione non si estende mai oltre il pachidermismo giuspenalistico.

*CRID – Centro Interdipartimentale di Ricerca su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore