di Alessia de Antoniis

È in libreria Favolette di Wittgenstein, il nuovo libro di Giuseppe Manfridi per Edizioni Efesto. Un libro che è un oggetto letterario non identificato, un compendio di micro-racconti che sembrano usciti dal dietro le quinte della mente, o da un palcoscenico della logica che si è rovesciata su se stessa. A metà tra aforisma e sketch, Manfridi costruisce un’architettura minimale e potentissima: voci, dialoghi, apparizioni. Brevi scene che partono da un’intuizione e la lasciano esplodere nel tempo di un’illuminazione. Non c’è didattica, non c’è morale. Ma c’è una regia interna, invisibile e attentissima, che orchestra queste schegge di senso con estrema precisione.

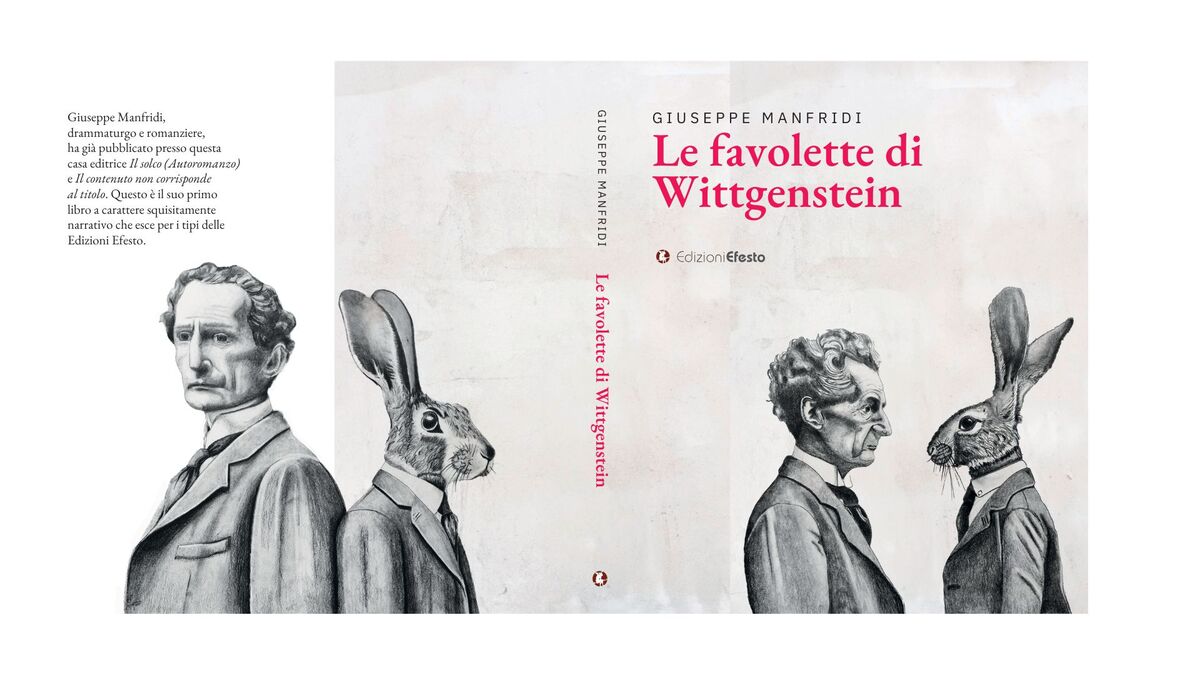

Non sono racconti, non sono aforismi, non sono drammi brevi: Le favolette di Wittgenstein si muovono in una zona incerta tra teatro, pensiero e scrittura. Giuseppe Manfridi compone una lunga catena di piccoli testi che incarnano la voce di un Wittgenstein apocrifo, che parla come se pensasse in scena. Ogni pezzo è il frammento di un gesto mentale, la stilizzazione di una domanda senza risposta o, più spesso, di una risposta che non chiede nessuna domanda.

Il tono è limpido e surreale, il ritmo tagliente, spesso comico, sempre a due passi dall’assurdo. Alcuni passaggi brillano per forza teatrale. L’io narrante si presenta senza peso biografico ma con un’identità stilistica forte, comicamente filosofica, lucida come una lama.

Il libro si apre con testi che oscillano tra esercizio logico e intuizione poetica. Wittgenstein osserva, agisce, commenta la realtà, e in ogni gesto si rivela l’impossibilità di dare senso a ciò che ci è più vicino. Il pensiero non si afferma, si innesca. Si contrae, si distorce, esplode e si ritrae.

Manfridi scrive per sottrazione. Non descrive, accenna. Ogni “favoletta” è un piccolo palcoscenico mentale, in cui qualcosa viene enunciato e subito negato, o portato al parossismo. Il pensiero si fa paradosso, e il paradosso scena. È una filosofia che vive nel corpo della lingua, e lo attraversa come un flusso di energia che non si può trattenere.

L’autore non cerca mai la profondità per accumulo. È tutto in levare. Anche i titoli, spesso volutamente banali o ironici, aprono a un contenuto dissonante. Un gioco dichiarato con il lettore, che si muove tra illuminazioni e scarti, inciampi e disvelamenti. Il senso, se c’è, è un effetto collaterale del movimento.

A rendere queste favole teatrali è la loro vocazione orale. Nonostante la forma scritta, ogni frase sembra pronta per essere detta, in scena o nella testa di qualcuno. Wittgenstein diventa un corpo, una presenza, un doppio comico e inquieto, che si affaccia dal margine del linguaggio per mostrarci che oltre quella soglia c’è solo la vertigine del non detto.

C’è una malinconia sottile che attraversa il libro, ma non intacca mai la lucidità. La lingua resta tersa, spietata, eppure mai cinica. È come se Manfridi portasse sulla scena il pensiero stesso, non per rappresentarlo, ma per farlo inciampare. E nel suo inciampo, rivelarlo.

Le favolette di Wittgenstein non si leggono per capire. Si leggono per stare nel punto esatto in cui il significato smette di funzionare e inizia qualcos’altro: forse il teatro.

In un panorama editoriale sempre più incline alla standardizzazione e alla semplificazione, Le favolette di Wittgenstein si distingue come un luogo di frizione tra pensiero e linguaggio. Un libro che si legge come si ascolta una voce fuori campo: discontinua, tagliente, imprevedibile. E quando finisce, il silenzio che lascia è pieno di possibilità. E in un tempo che chiede risposte rapide, un testo come questo di Giuseppe Manfridi, che insiste sul dubbio, può essere una forma di resistenza.